들어가며

‘어디GO’ 프로젝트에서 나는 백엔드 API 개발과 함께 서비스가 동작할 AWS 인프라를 구축하는 역할을 맡았다. 단순히 EC2 인스턴스 하나를 띄우는 것을 넘어, 보안, 고가용성, 비용 효율성이라는 세 가지 목표를 가지고 인프라를 설계했다.

이 글에서는 AWS의 초기 설계가 현실적인 제약에 부딪혀 새로운 구조로 변경되기까지의 과정을 자세히 다룬다.

초기 인프라 설계 (v1): 보안을 최우선으로

프로젝트 초기, 나는 AWS Well-Architected 등에서 권장하는 Best Practice를 최대한 따르는 것을 목표로 삼았다.

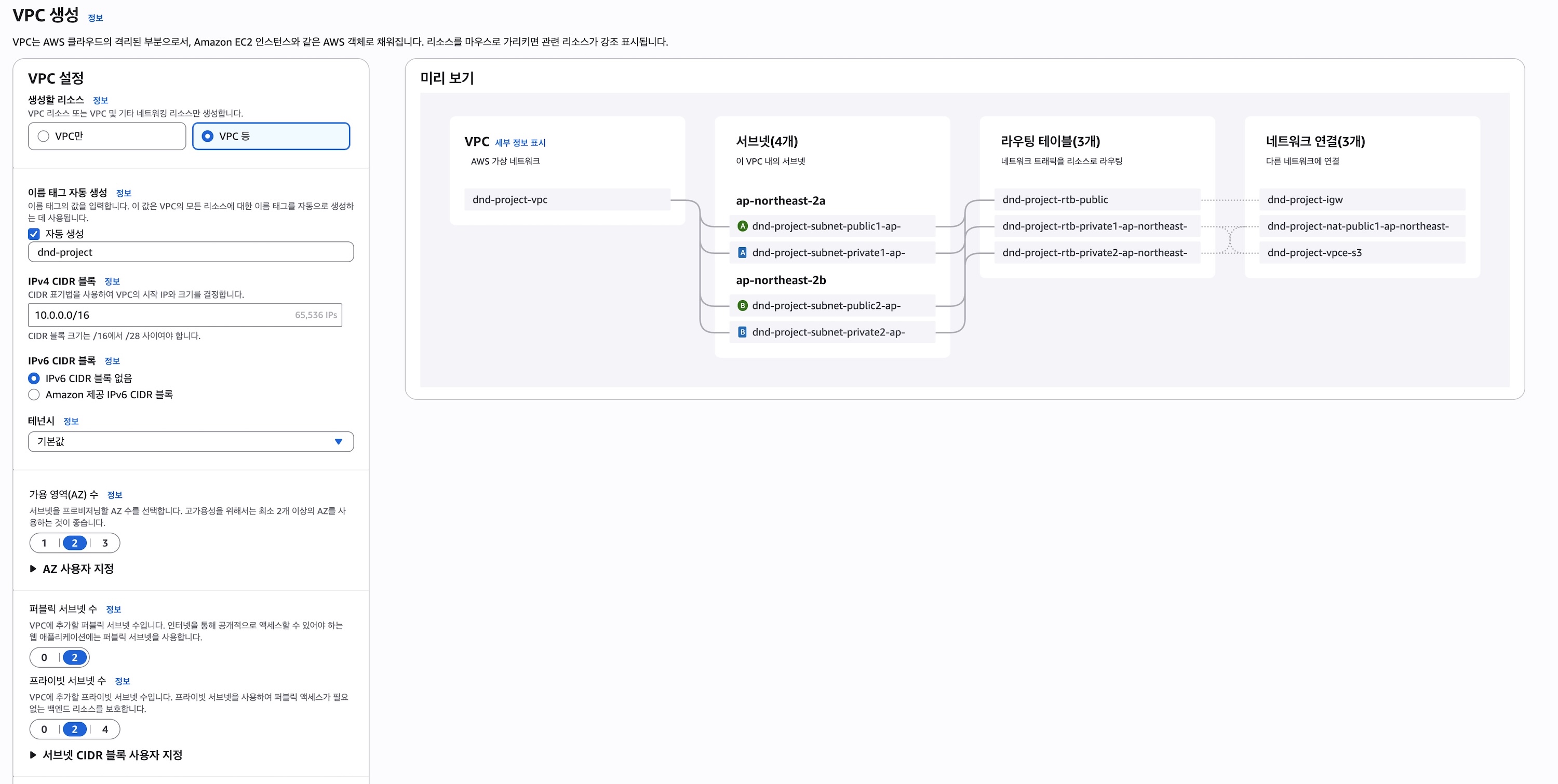

1. VPC와 서브넷

가장 먼저 VPC 생성 마법사를 이용해 격리된 네트워크를 구축했다.

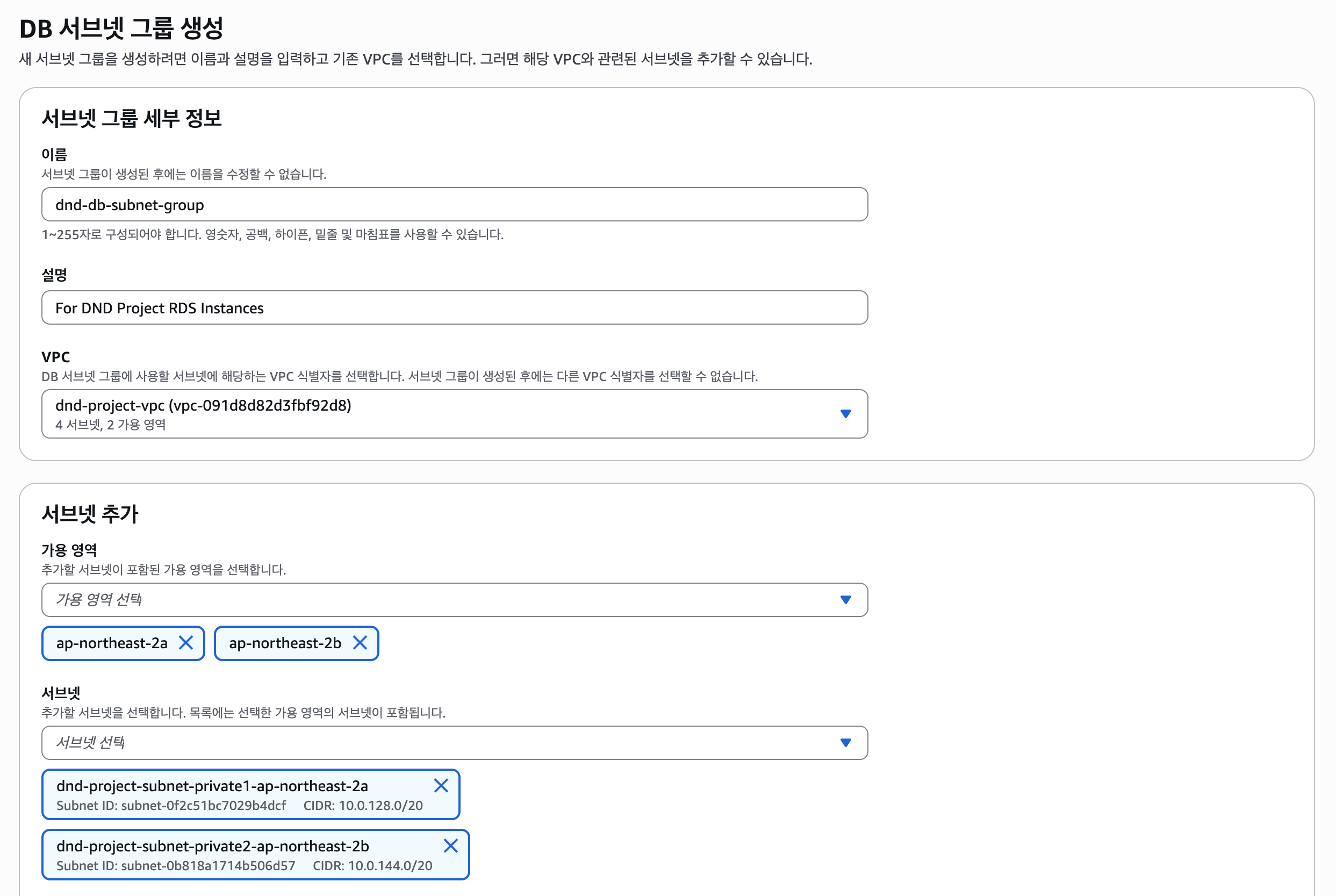

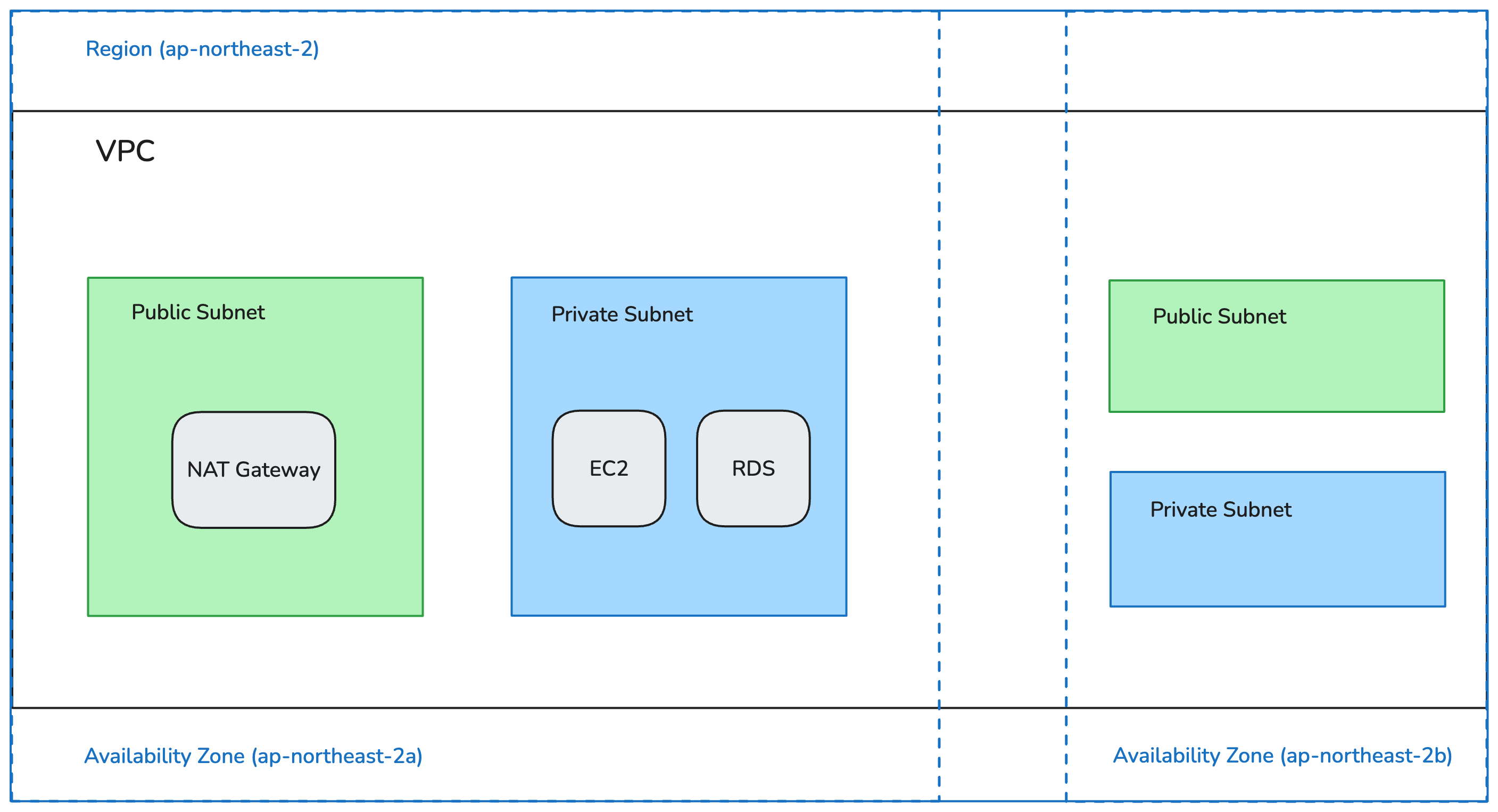

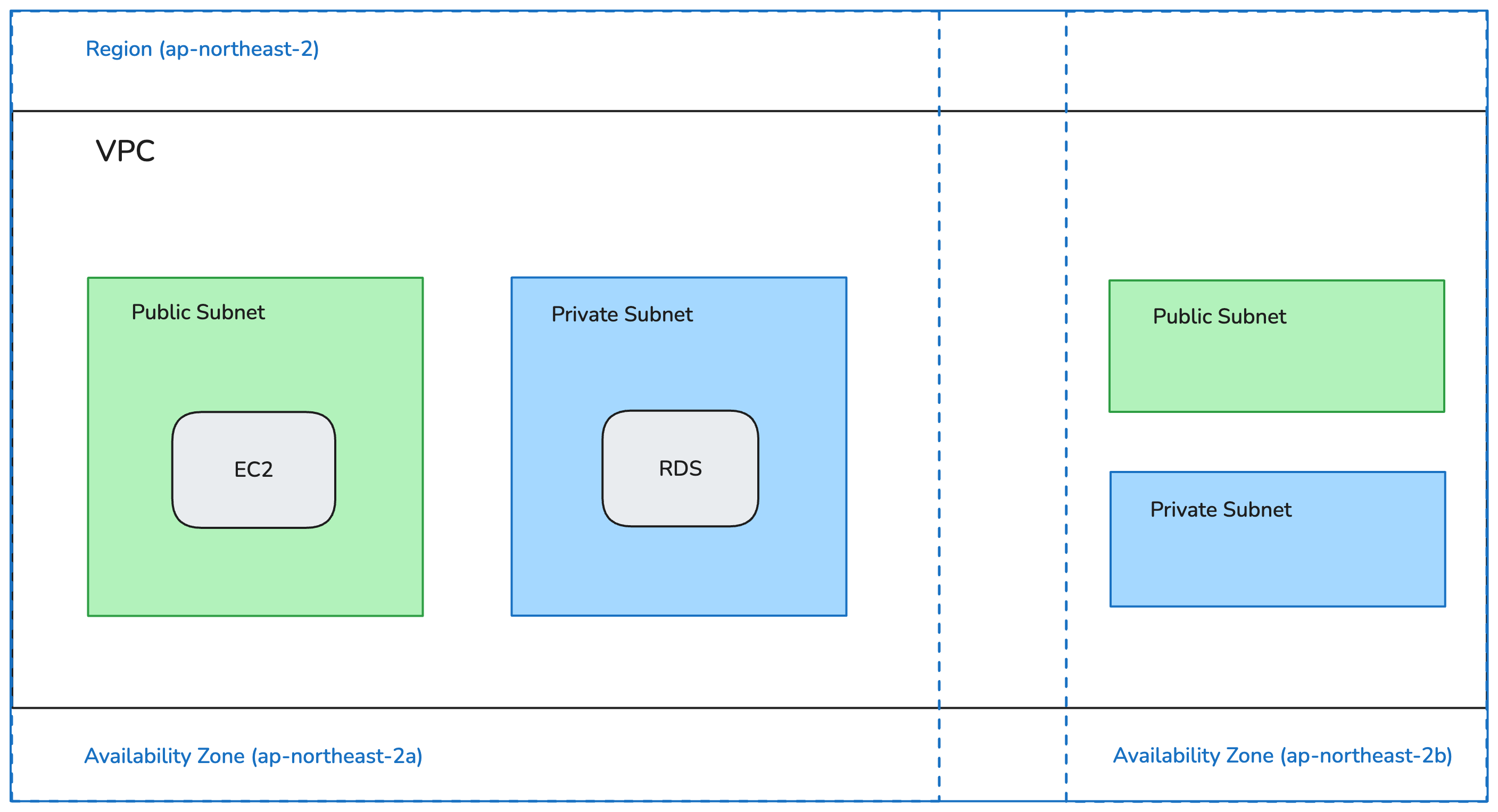

- 가용 영역(AZ) 2개 구성: 고가용성을 위해 서울 리전의 두 개의 다른 데이터 센터(AZ)에 걸쳐 네트워크를 구성했다. 하나의 AZ에 문제가 생겨도 다른 AZ에서 서비스를 운영할 수 있는 기반을 마련한 것이다.

- Public/Private 서브넷 분리: 각 AZ마다 외부와 통신하는 Public Subnet과 내부망 역할을 하는 Private Subnet을 하나씩 생성했다. 보안이 중요한 EC2와 RDS는 모두 Private Subnet에 배치할 계획이었다.

- NAT 게이트웨이와 비용 최적화: Private Subnet의 EC2가 OS 업데이트 등을 위해 외부 인터넷과 통신할 수 있도록 NAT 게이트웨이를 구성했다. 고가용성을 위해서는 AZ마다 하나씩 두는 것이 정석이지만, 개발 단계의 비용을 절감하기 위해 1개의 AZ에만 생성했다.

2. IAM과 보안 그룹

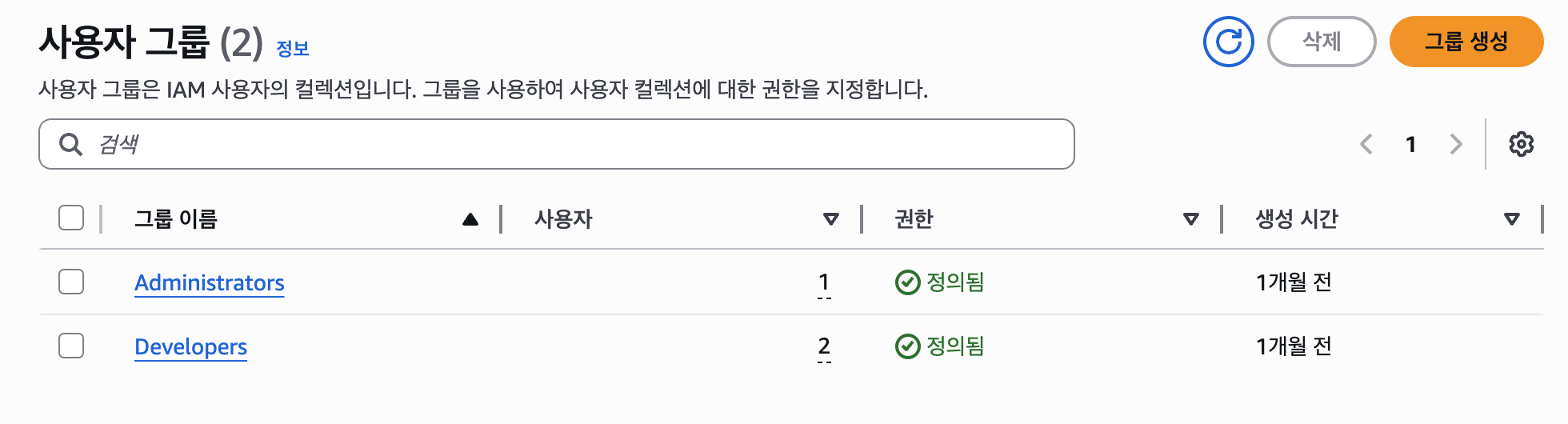

네트워크 설계 후, 리소스에 접근하는 주체인 ‘사람’과 ‘기계’의 권한을 최소한으로 제한했다.

사용자 그룹 분리: 인프라를 직접 생성하고 변경하는

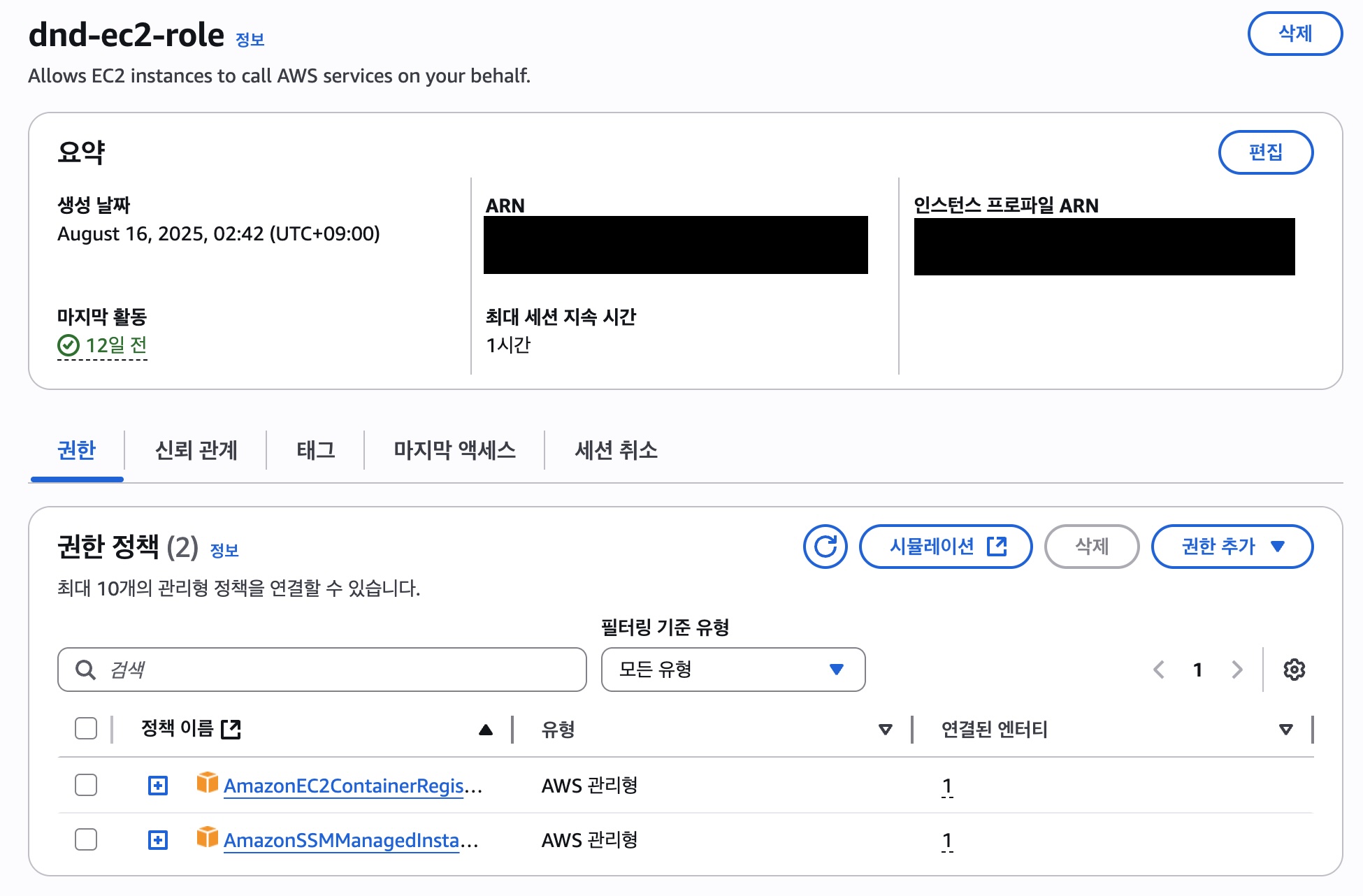

Administrators그룹과 애플리케이션 배포 및 로그 확인 등 제한된 권한만 필요한Developers그룹을 나누었다. 이를 통해 사람의 실수로 인한 리스크를 줄이고자 했다.EC2를 위한 IAM 역할: EC2 인스턴스에 Access Key를 하드코딩하는 대신, IAM 역할을 부여했다. 이 역할 덕분에 EC2는 키 정보 없이도 ECR에서 Docker 이미지를 가져오는 등 필요한 권한을 안전하게 위임받을 수 있었다.

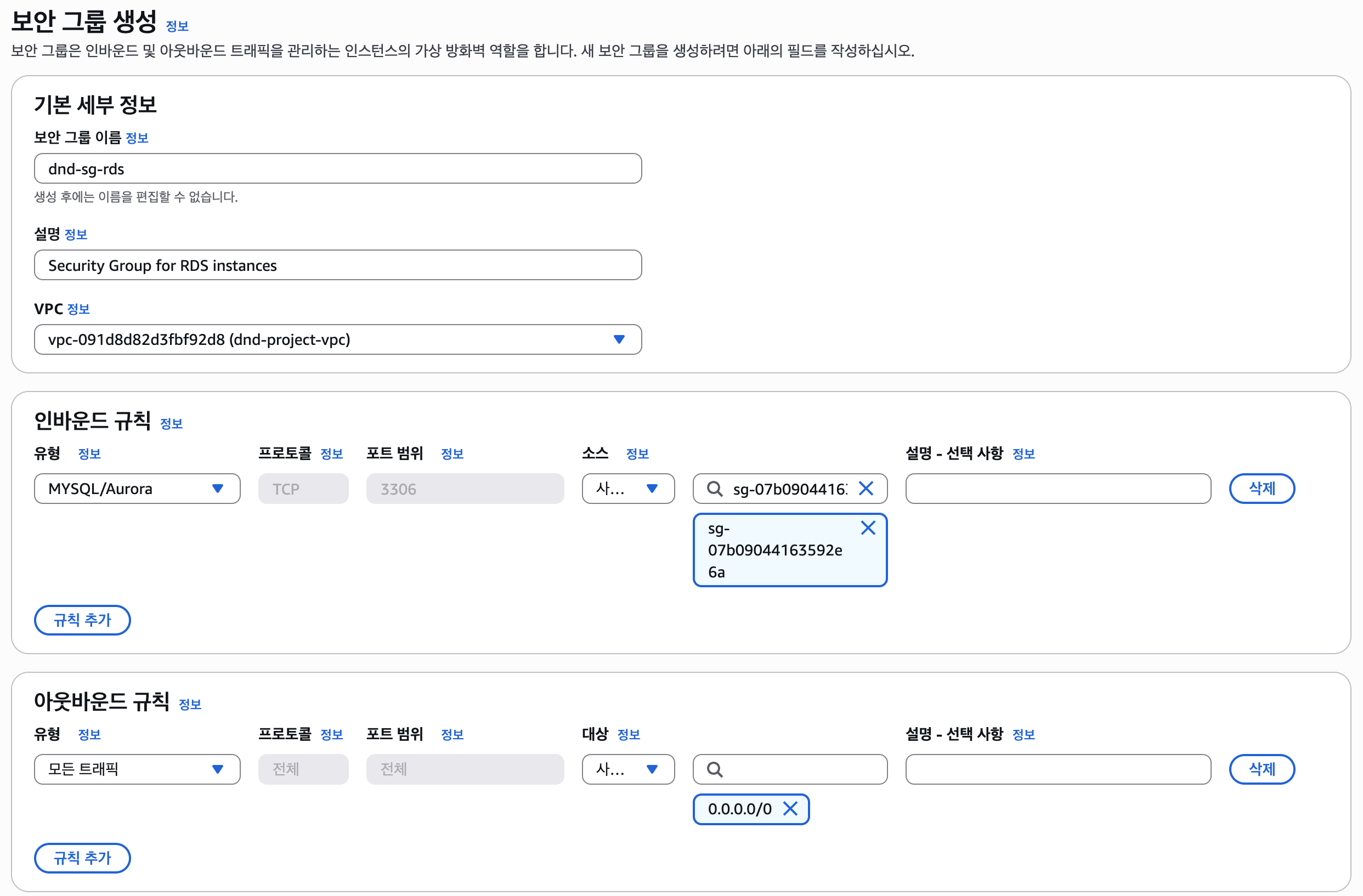

보안 그룹(Security Group) 설정: 리소스 단위의 방화벽인 보안 그룹은

dnd-sg-ec2(EC2용)와dnd-sg-rds(RDS용) 두 개를 만들어 서로 다른 규칙을 적용했다. 특히 RDS 보안 그룹의 인바운드 규칙에는 IP 주소가 아닌, EC2의 보안 그룹 ID를 소스(Source)로 지정했다. 이는 오직 내 EC2 인스턴스만이 데이터베이스에 접근할 수 있도록 강제하는 설정이다.

3. Private Subnet의 EC2와 RDS

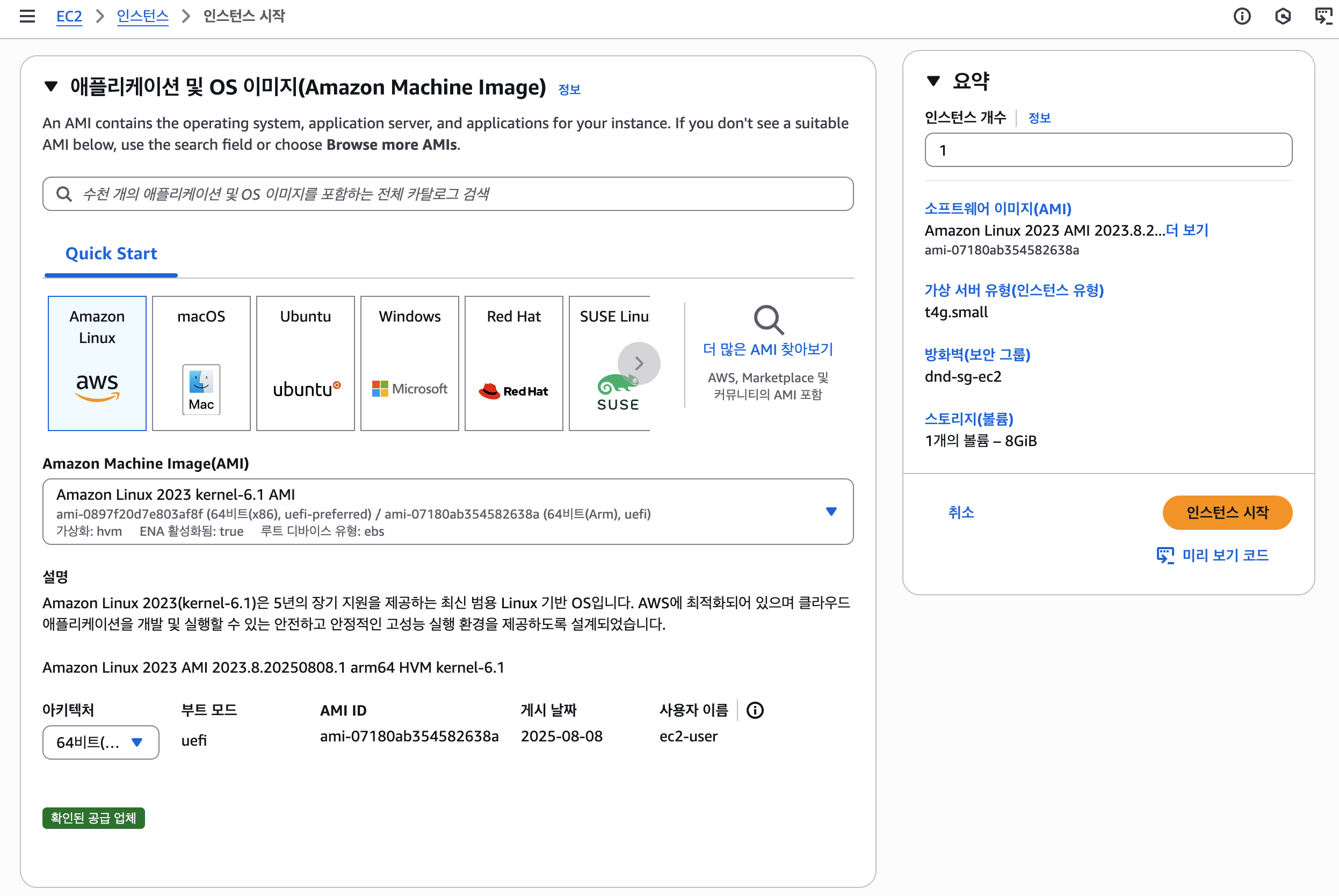

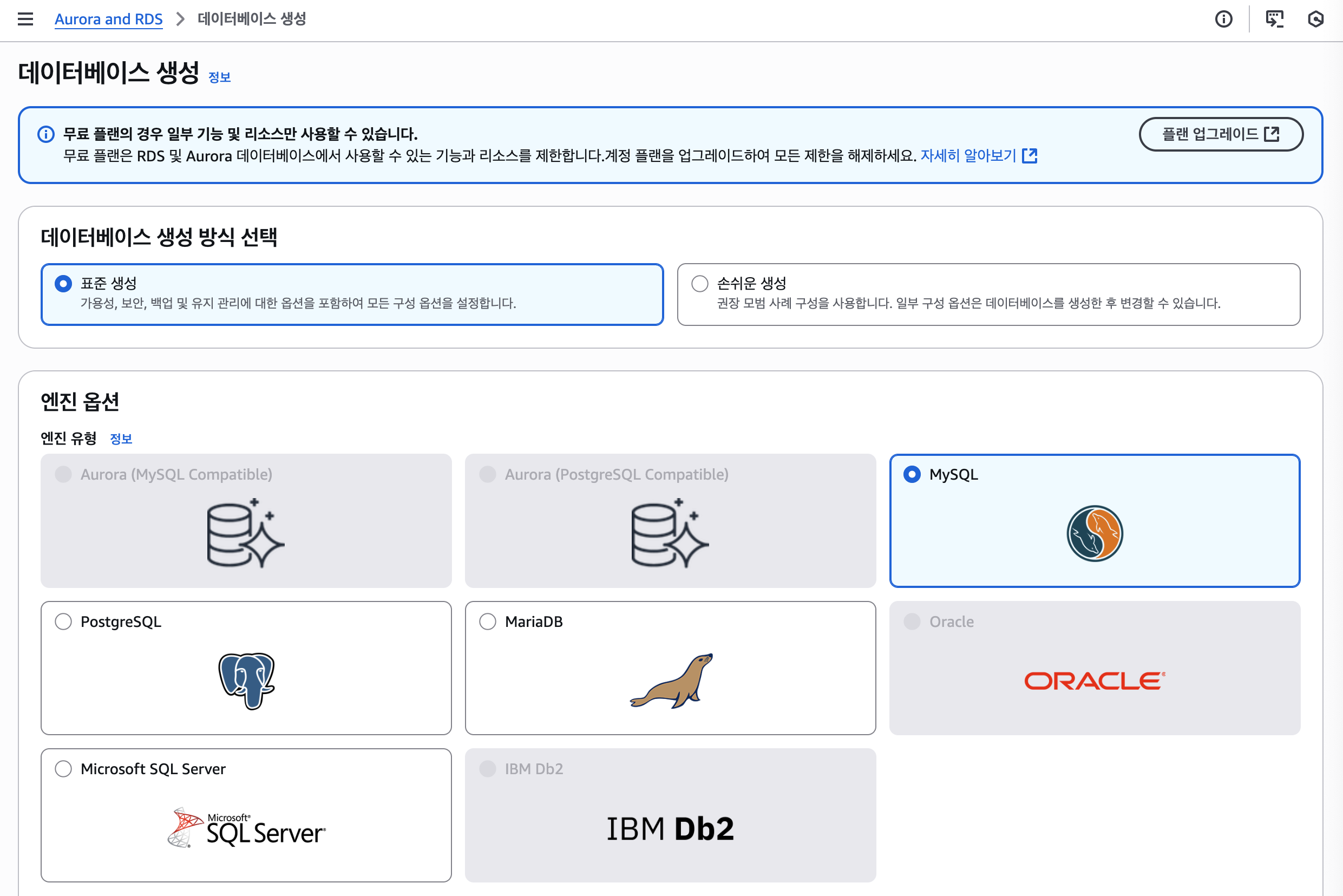

모든 준비를 마친 뒤, t4g.small 사양의 EC2 인스턴스와 RDS for MySQL 인스턴스를 모두 Private Subnet에 생성했다.

이로써 외부 인터넷에서는 우리의 애플리케이션 서버와 데이터베이스에 직접 접근할 수 없는, 이론적으로는 안전한 구조가 완성되었다.

문제점: 고립된 EC2

하지만 이러한 안전한 구조는 MVP를 빠르게 개발하고 테스트해야 하는 우리 팀에게 문제로 작용했다.

- 주요 문제점: Private Subnet에 위치한 EC2는 Public IP가 없어, 외부에서 애플리케이션 접근이 어려웠다.

- 현실적인 영향:

- 서버 상태를 확인하기 위해 AWS 콘솔에 로그인해 SSM을 통해 EC2에 접속하는 번거로운 과정이 필요했다.

- Swagger API 문서를 프론트엔드 개발자들에게 공유할 수 없었다.

- Postman으로 개발 서버의 API 테스트를 할 수 없었다.

이 문제를 제대로 해결하려면 ALB(Application Load Balancer)를 Public Subnet에 두거나, 별도의 점프 서버(Bastion Host)를 구축해야 했다. 하지만 이는 MVP 단계의 프로젝트에서 비용과 관리 복잡성을 크게 증가시키는 해결책이었다.

인프라 재구축 (v2): 접근성과 보안의 균형점

고민 끝에 EC2 인스턴스를 Public Subnet으로 이전하는 방법을 선택했다. (RDS는 Private Subnet에 유지)

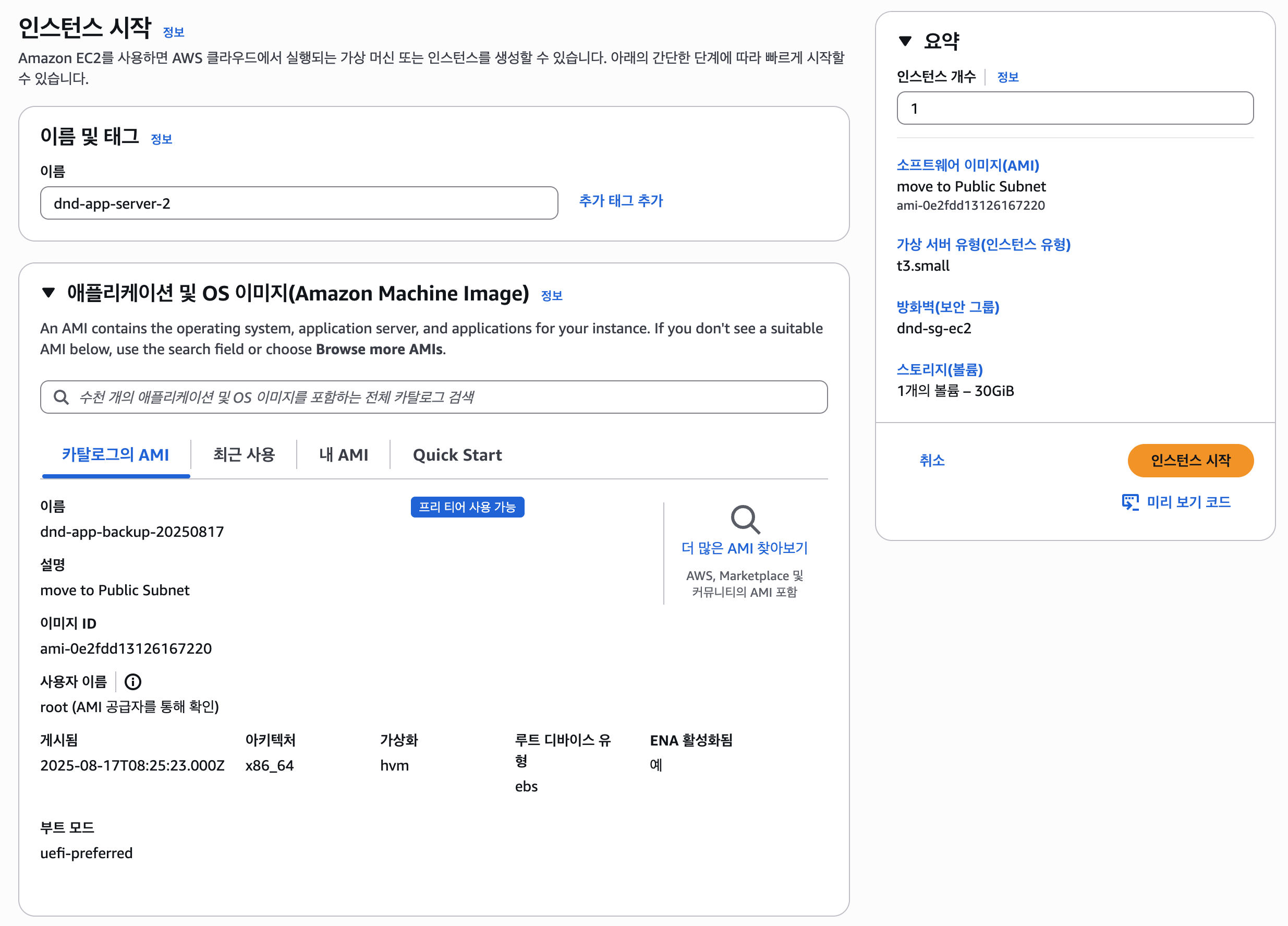

AMI를 이용한 서버 복제: 가장 먼저 기존 EC2의 환경을 그대로 보존하기 위해 AMI(Amazon Machine Image)로 스냅샷을 생성했다. 그리고 이 AMI를 사용해 Public Subnet에 동일한 환경의 새 EC2 인스턴스를 복제했다.

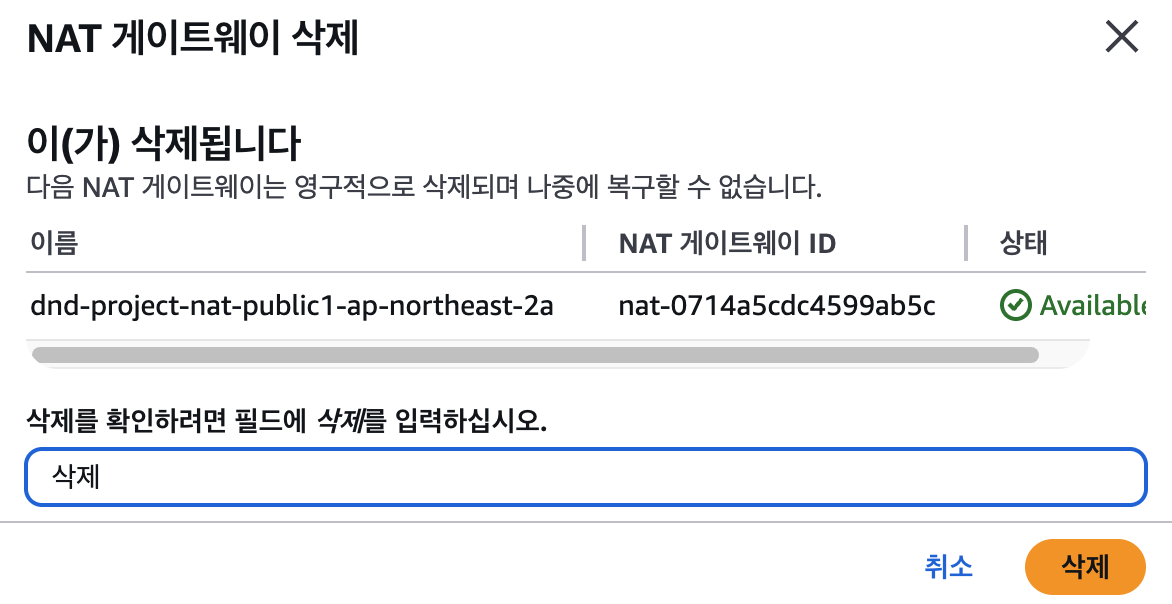

네트워크 구성 변경 및 비용 절감: EC2가 Public Subnet으로 이동하면서 더 이상 NAT 게이트웨이가 필요 없어졌다. 시간당 비용이 부과되는 NAT 게이트웨이를 즉시 삭제하여 비용을 절감했다.

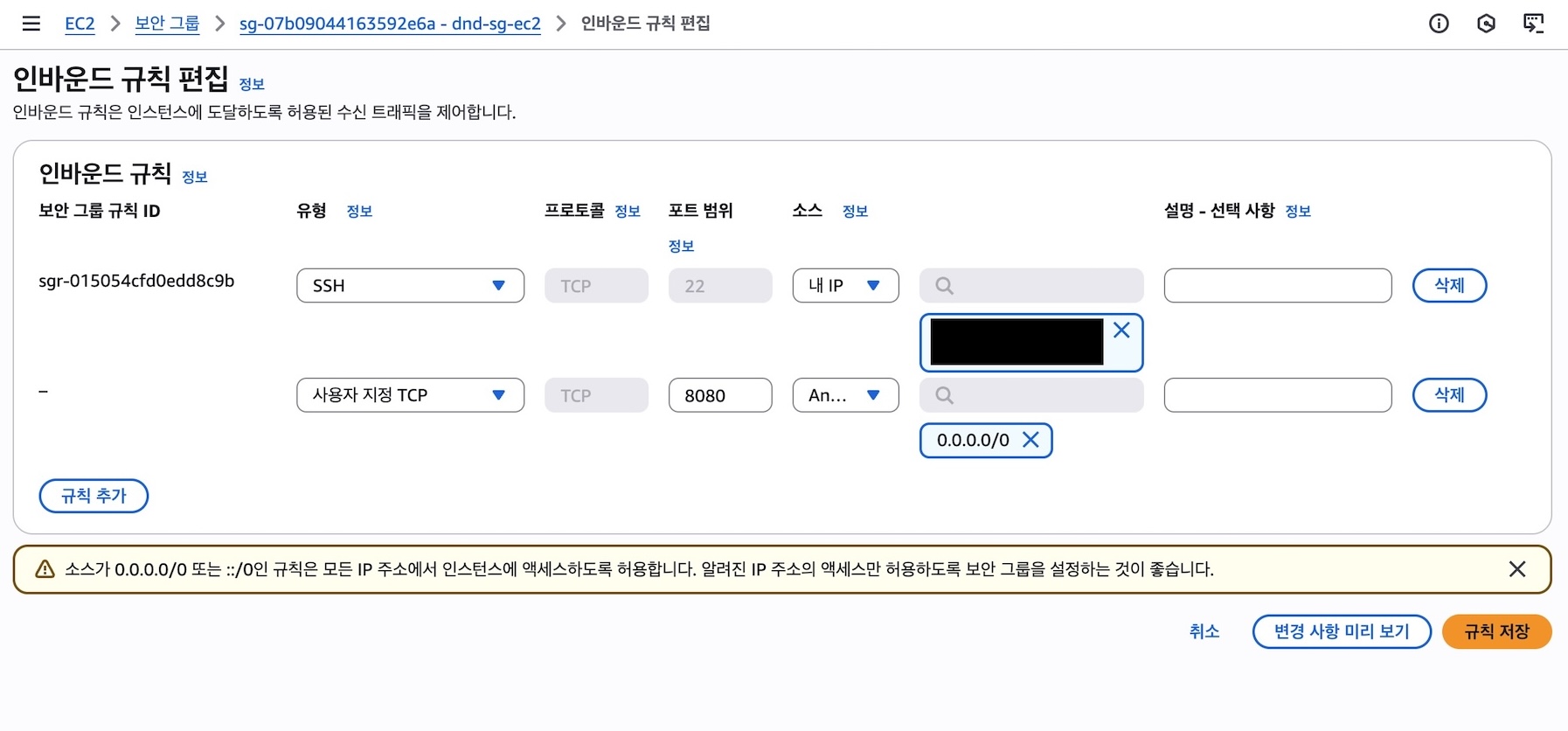

고정 IP 할당 및 보안 강화: 새로 생성된 Public EC2에는 재부팅 시에도 주소가 바뀌지 않도록 탄력적 IP(Elastic IP)를 할당했다. 그리고 보안 그룹 규칙을 수정하여 SSH(22번 포트)의 인바운드 소스를

0.0.0.0/0(Anywhere)가 아닌,내 IP로 지정하여 허가된 장소에서만 인스턴스에 접속할 수 있도록 제한했다.

로컬 DB 접속 환경 구축 (SSH 터널링)

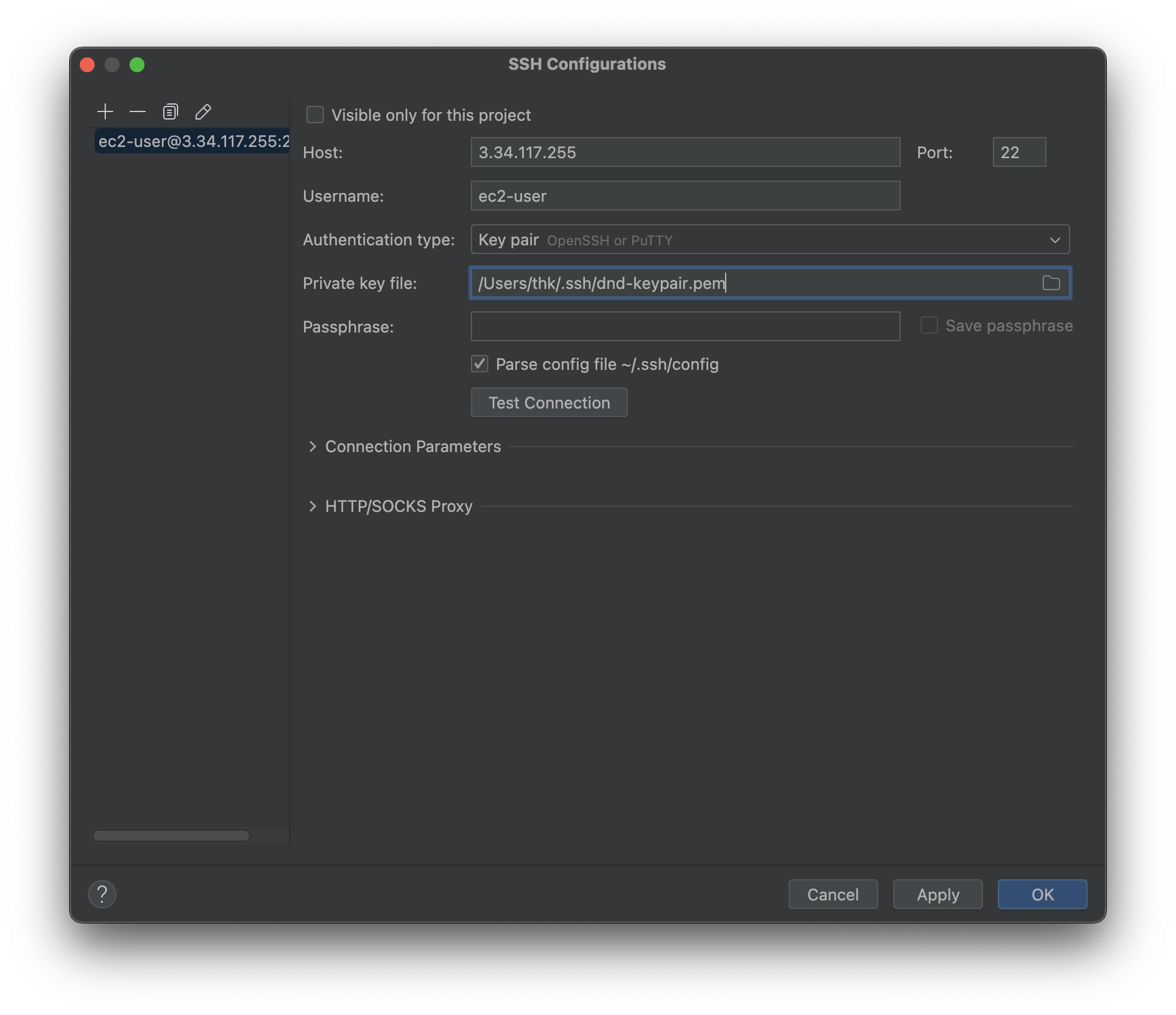

EC2의 접근성 문제를 해결한 후, 로컬 PC에서 데이터베이스 내부 데이터를 확인할 일이 생겼다. 하지만 RDS는 여전히 Private Subnet에 있어 직접 접근이 불가능했다. 그 대신 이제 Public Subnet에 외부와 통신할 수 있는 EC2가 생겼다. 이 Public EC2를 점프 서버로 활용하는 SSH 터널링을 설정하여, 로컬 PC에서 Private RDS로 안전하게 접속하는 통로를 만들었다.

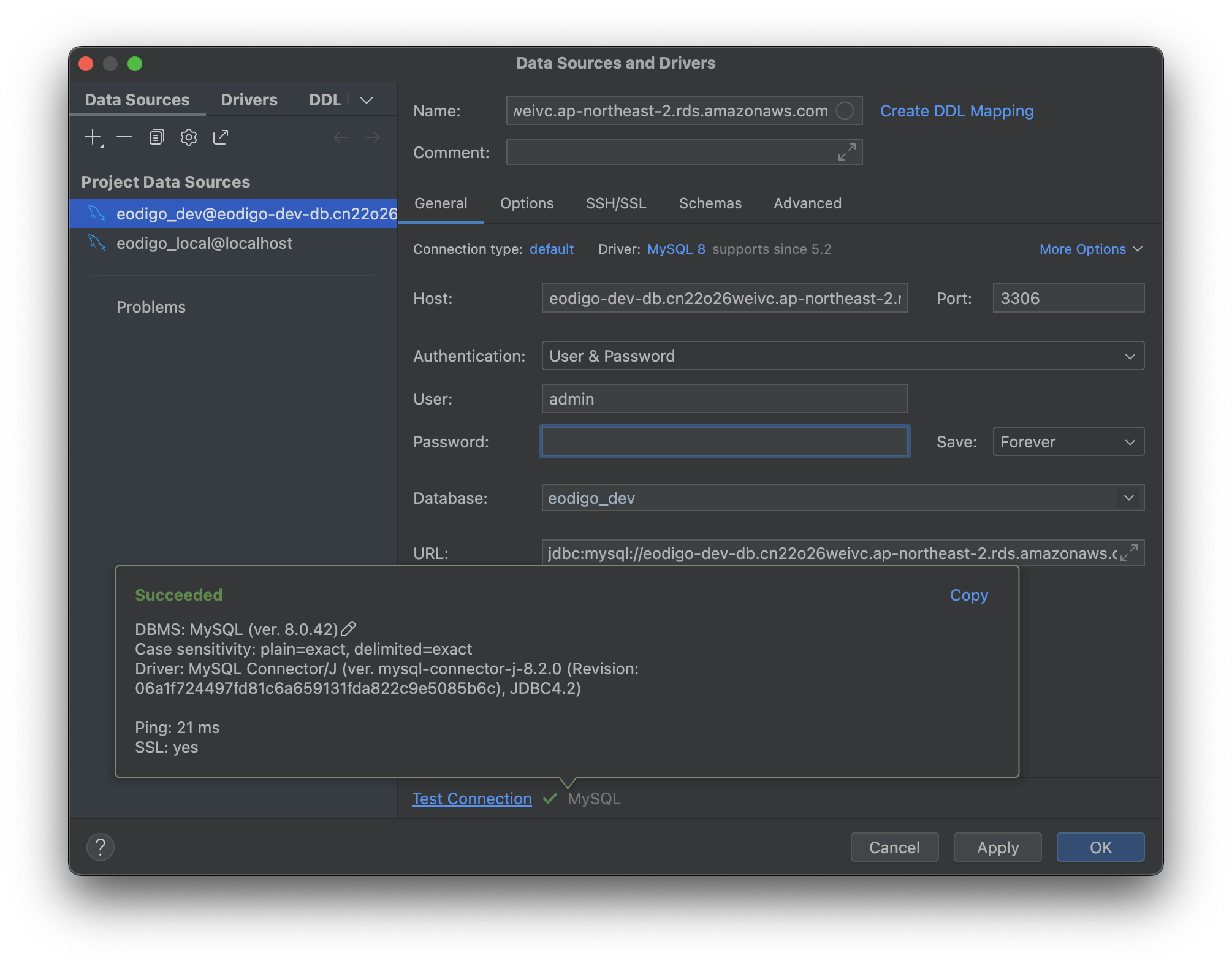

DataGrip 설정

나는 주로 사용하는 DB 클라이언트인 DataGrip의 내장 SSH/SSL 터널링 기능을 활용했다. Proxy host에 Public EC2의 탄력적 IP를, Key-pair에

.pem키 경로를 지정해주면 간단하게 터널을 생성할 수 있다.

마치며

최종 아키텍처(v2)는 다음과 같다.

이번 인프라 구축을 통해 설계는 한 번에 완벽하게 하는 것이 아니라, 프로젝트의 진행 상황과 새로운 요구사항에 맞춰 점진적으로 개선해 나가는 것임을 배웠다. 애플리케이션의 접근성은 높이면서도 데이터베이스의 보안은 유지하는 현실적인 트레이드오프를 통해, 이론과 현실 사이의 균형점을 찾는 경험을 할 수 있었다.